ガバナンス リスク管理

当社では、業務の安全性と効率性を高めるために、事業に関連する社内外のリスクを適切に抽出・評価し、リスク管理の強化に努めています。

リスク管理体制

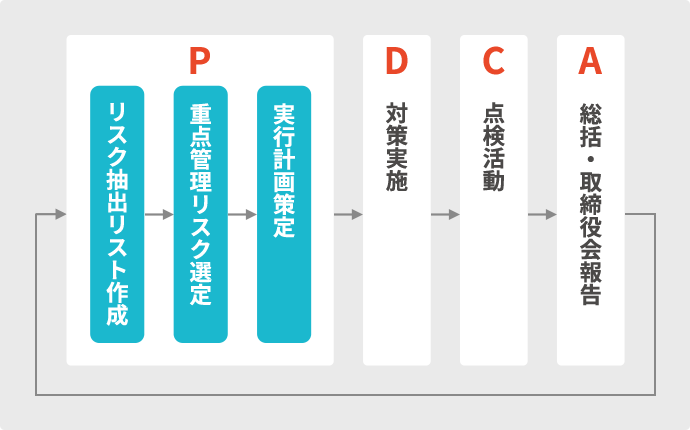

社長を最高責任者とし、当社グループのリスク管理に関わる組織体制の整備を行っています。全社各部門において経営目標の達成と事業活動に重大な影響をおよぼすリスクを把握し、リスク低減策を策定、実行し、万が一リスクが顕在化した場合の被害・損害を小さくするために必要な備えを部門横断的にとることとしています。当社全体の視点で特定した「事業等のリスク」と、各部門のリスク管理活動により抽出したリスクの両面から「重点管理リスク」を統轄部毎に選定して業務実施部門に展開します。リスク点検活動報告、内部監査を踏まえた総括報告は定期的に取締役会で行われ、継続してPDCAサイクルを回しています。

事業等のリスク

経営に重要な影響を及ぼす可能性のある「事業等のリスク」は、当社全体の視点で抽出し、「発生頻度」と「影響度」を掛け合わせた値を「リスク評価」として重要度を認識します。「事業等のリスク」は経営者層による検討を経て承認され、会社として積極的に管理すべきと特定したリスクを組織全体で共有し対策を推進しています。今年度は、最もリスク評価の高い「事業等のリスク」として、建設物価の高騰、地政学的リスク、大規模自然災害、人材不足などを挙げ、適切なリスク管理を実施していきます。

2025年度 事業等のリスク抜粋

危機管理

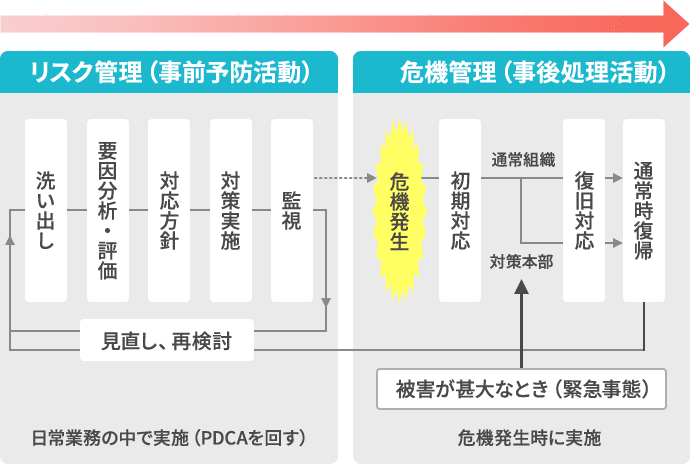

当社が抱えるリスクの管理、また危機発生時の対応が迅速・適切に行われるよう、「危機管理基本マニュアル」を作成し、関係者に周知しています。緊急時の各部門の役割、事前準備、連絡体制ならびに対応フローなどを明確にし、被害を最小限にくい止めるよう備えるとともに、役職員の危機管理意識の向上を図っています。

全社的リスク管理・危機管理体制の整備運用

当社では、期初に全社的観点でのリスクを抽出、各部門・作業所が実施する「リスク管理活動」両面のリスク情報から、会社として積極的に管理すべきと特定したリスクについて組織全体で共有する体制としています。各部門・作業所は、業務の安全性と効率性を高めるために、事業に関連する社内外のリスクを適切に抽出・評価して対策を定めることとし、期初・期中・期末にそれらの実施状況の点検評価を行い、その結果を総括するかたちで全社的リスク管理活動を行うことにしています。

他方、大規模自然災害や感染症パンデミックに対応したBCP(事業継続計画)の整備・運用、気候変動リスクマネジメント体制※の整備など今後も適切なリスクマネジメントを継続的に実施していきます。

※気候変動に関連したリスクの詳細はこちら

BCP(事業継続計画)への取り組み

基本的な考え方

当社は、戸田建設グループ経営方針において「企業活動を通じて社会の発展に貢献する」こと、また戸田建設グループ企業行動憲章では「社会への貢献」として「企業の利益と社会の利益を調和させ、「良き企業市民」としての役割を積極的に果たす」ことを定めています。

現代社会では不確実性が増しており、地震、洪水、火山噴火などの自然災害だけでなく、感染症の世界的拡大など、社会に甚大な影響を及ぼす災害がいつ発生しても不思議ではありません。私たちは自社の事業への影響を最小限に抑え、事業を継続し、社会インフラの復旧を支援するために、事業継続計画を策定しています。毎年の訓練を通じて、災害対応力の実効性を検証し、改善を図り、社員一人ひとりが自律して対応できるよう育成しています。

BCPの基本方針

- 人命を最優先に対応する

- 施行中作業所の安全確保・2次災害防止、お客さま施設の復旧を支援する

- 社会インフラの復旧を支援する

- 地域住民の支援と地域共助に貢献する

リスクの特定と被災想定

本社機能が停止する恐れがある、首都直下型地震等の大規模地震やその他の自然災害(大規模風水害、火山噴火など)、火災等の設備事故、テロ等の人災、世界的な感染症の発生など社会活動に大きな影響をおよぼすリスクを想定しています。

具体的な取り組み内容

- 全社一斉総合災害訓練の継続実施

-

第20回⽬となる2024年度の訓練では、就業時間外に各地で想定される最⼤震度の⼤規模地震により、電力消失するなどの過酷事象下で起こりうる状況を想定した訓練を実施しました。役員を対象とした災害対策統括本部訓練では、移転後の新本社ビルにおいて、⾸都直下地震発⽣時に想定される状況を検証し、対策統括本部としての意思決定プロセスの検証・強化を図りました。今後も定期的に訓練を実施し、事業継続能⼒の維持・改善を図っていきます。

- 災害協定締結の推進

- 災害時に社会活動が早期に再開できるように、お客さまや行政機関等と災害協定を締結して、非常時には支援できる体制づくりを行っています。

2011年11月に東京都中央区、2017年には名古屋市東区と災害時支援協定を締結、その他にもさまざまな行政機関、民間企業をはじめとした多くの団体と災害時の支援協定を締結して、事業を行う基盤となる建物や、道路等のインフラ復旧を、速やかに行えるように努めています。

- レジリエンス認証の取得

-

本制度は、政府の国土強靱化の趣旨に賛同し、事業継続に積極的に取り組んでいる事業者を「国土強靭化貢献団体」として認証して、その取り組みの普及を図ることを目的に、2016年2月にスタートした制度です。内閣官房国土強靭化推進室が所管し、「国土強靭化貢献団体認証に関するガイドライン」に基づき、(一社)レジリエンスジャパン推進協議会が審査・認証を行っています。

当社は2017年11月に国土強靭化貢献団体認証「レジリエンス認証」を取得し、2023年11月に更新取得を行いました。災害時の備えや、継続して実施してきた震災訓練、さらには、改善を重ねてきた当社のBCPへの取り組み姿勢や社会貢献活動が高く評価されました。

レジリエンス認証ロゴマーク

知的財産※に関する取り組み

知的財産マネジメント方針

TODAの知的財産マネジメント方針

1.「Build the Culture.人がつくる。人でつくる。」で知を築く

TODAは、「Build the Culture.人がつくる。人でつくる。」をブランドスローガンとして掲げ、よりよい「人の営みをつくる」に挑戦し続けていきます。

この挑戦を根底から支えるために、知的財産の創出、管理、活用の強化による知財価値最大化の追求が重要と考えています。

そのためには、 「全社事業戦略」と「技術戦略・創新戦略」に加え、三位一体として連携する「知財戦略」を着実に実行する必要があることから、以下の「知的財産マネジメント方針」を策定し、TODAの現在および将来の企業価値向上に貢献してまいります。

2.知的財産マネジメントの4つの基本方針

基本方針1.知財競争力の増強

知的財産の新たな価値の創出には、新しい技術や知見をフルに活用し、「知の結合」に立脚した成長力がさらに強く求められます。

わたしたちは、未来構想力を発揮し、新領域を含む知財競争力を増強することで、価値ある知的財産をグループ一体となり効率的かつ多角的に獲得していきます。

基本方針2.知財管理の強化

知的財産の新たな価値の管理には、膨大な情報を適切に処理できるリスクマネジメントを徹底するための、より充実した知財管理が重要です。

わたしたちは、他者の知的財産を尊重して侵害しないことを徹底するとともに、知的財産の創出を推奨すべくTODAの発明者や外部の貢献者の成果を適切に保護・評価していきます。そのために、知財DXも活用した知財管理の強化や変革を常に模索し、またこれらを支える人材の育成に努め、知的財産を生み出す基盤を強化していきます。

基本方針3.知財活用の拡大

知的財産の新たな価値の活用には、多様なステークホルダーとの交流と協創をベースとした活用拡大が重要です。

わたしたちは、TODAの優位性を確保しながら、他者と効果的に連携できるようなエコシステム構築も含めた知的財産の活用方法の探索を積極的に進め、効率的かつ利益に直結する知的財産の活用を目指します。

基本方針4.知財価値の最大化

知的財産の新たな価値の追求には、創出・管理・活用が互いに効果的に連携することによる相乗効果発揮が不可欠です。

わたしたちは、「知財競争力の増強」、「知財管理の強化」、「知財活用の拡大」の効果的な連携を通じて、知的財産権により守ることができる技術価値・ブランド価値・突出価値を量産し、知財価値を最大化します。

このような知的財産マネジメントを通して、TODAの企業価値の向上に取り組み、持続的な社会の実現に貢献していきます。

制定 2025年11月27日

戸田建設株式会社

代表取締役社長 大谷清介

知的財産活動

企業にとって、知的財産は技術力を計る1つの指標になっており、自社技術を守るためにも全社一丸となった知的財産への取り組みが求められています。当社は、「知的財産委員会」を設置し、知的財産方針や知的財産戦略を策定することで、企業利益に資する知的財産の構築を目指しています。また、「社内発明等の取扱規程」を制定・運用することにより、社員の発明の奨励および発明意欲の向上を図っています。さらに、「社内発明等審査委員会」を設置して発明、意匠等の出願や権利化等の審議により知的財産の管理・活用の充実を図っています。

知的財産推進活動における本支店の研修会では特許などへの理解を深め、知的財産の重要性を啓発するとともに、質の高い発明発掘につなげるための教育を継続的に実施しています。また、他社知的財産情報の調査などにより他社特許等への侵害リスクの回避を図っています。

- ※知的財産:知的財産とは、人間の創造的活動により生み出されるもの、発明、意匠、商標および営業秘密などをいう。このうち法律で権利として守られているのが、知的財産権であり、特許権、著作権、意匠権、商標権などがある。

支店研修会の様子

将来のESG関連の罰金・和解金について

企業会計のルールに則り、引当の要件を満たす場合は、将来の特定の費用又は損失について引当金を計上しております。直近3事業年度において該当する引当金の計上はありません。