環境 カーボンニュートラル実現に向けた行動計画

当社グループでは、持続的な成長のためのマテリアリティ(重要課題)の1つに「脱炭素社会の実現」を特定し、事業活動におけるカーボンニュートラル実現に向けた活動に取り組んでいます。

コミットメント

当社は、建設現場含む全事業所におけるエネルギーの使用に加え、お引き渡しする建物の使用期間中や調達資材の製造等におけるエネルギー等、事業活動のあらゆる場面でのエネルギーの効率的な利用と再生可能エネルギー利用の拡大によりスコープ1,2,3削減に取り組みます。

当社グループ温室効果ガス排出量の特徴

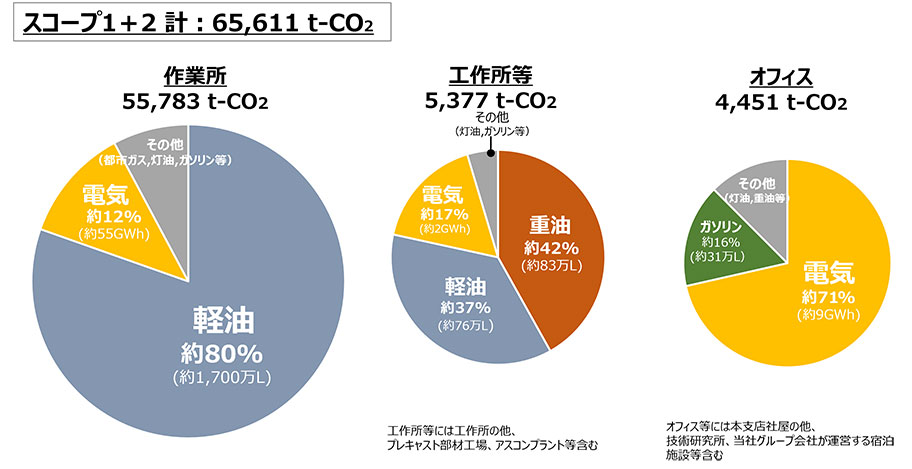

スコープ1、2について

当社のスコープ1,2の排出源は主に国内外の作業所とその他に分類されます。作業所以外には、本支店社屋、技術研究所、グループ会社が保有するアスファルト合材工場等が含まれます。

スコープ1,2の80%以上を占める作業所では、その約70%を建設機械(パワーショベル、ダンプ等)で使用する軽油が占めています。一方、作業所以外では、本支店社屋やグループ会社事業で使用する電気と、アスファルト合材やグループ会社の温浴施設等で使用する重油が当社の主な排出源です。

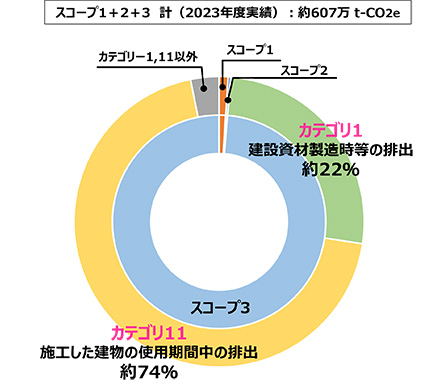

スコープ3について

当社では、スコープ1、2に比べてスコープ3の排出量が非常に大きく、特にその大半を占めているのがカテゴリ1とカテゴリ11です。当社において、カテゴリ1は調達する建設資材(コンクリート、鋼材、内外装材等)の製造に関連する排出、カテゴリ11は施工した建物の使用段階における排出が該当します。パリ協定(1.5℃目標)達成には、スコープ1、2の削減に止まらず、低炭素資材の調達や省エネ建物(ZEB※)の建設を通じたスコープ3の削減にも取り組むことが重要だと考えています。

- ※ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル):快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物

| スコープ3カテゴリ | (t-CO2e) | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 購入した製品・サービス | 1,285,395 | 19% |

| 2 | 資本財 | 211,229 | 3% |

| 3 | スコープ1,2に含まれない 燃料及びエネルギー活動 |

9,859 | <0.1% |

| 4 | 輸送、配送(上流) | 19,922 | <1% |

| 5 | 事業から出る廃棄物 | 3,950 | <0.1% |

| 6 | 出張 | 898 | <0.1% |

| 7 | 雇用者の通勤 | 1,798 | <0.1% |

| 8 | リース資産(上流) | 対象外 | - |

| 9 | 輸送、配送(下流) | 対象外 | - |

| 10 | 販売した製品の加工 | 対象外 | - |

| 11 | 販売した製品の使用(国内) | 1,563,663 | 76% |

| 11 | 販売した製品の使用(海外) | 3,469,488 | |

| 12 | 販売した製品の廃棄 | 33,647 | <1% |

| 13 | リース資産(下流) | 10,580 | <1% |

| 14 | フランチャイズ | 対象外 | - |

| 15 | 投資 | 対象外 | - |

| スコープ3計 | 約661万 | 100% | |

グループ行動計画

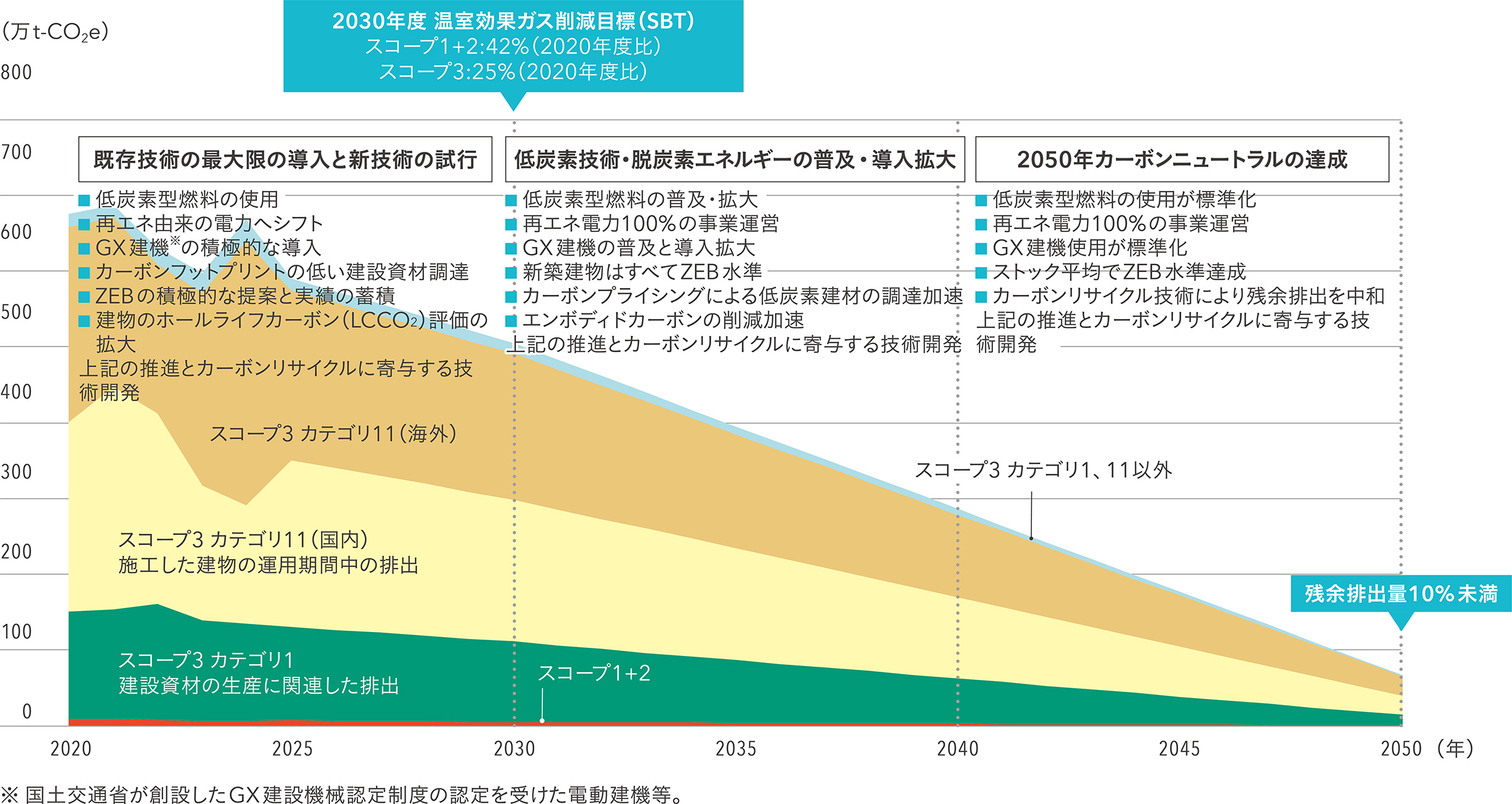

当社は、2030年度に向けて1.5℃水準のCO2削減目標を設定し、SBTイニシアチブによる認定を取得しています。今後、目標達成に向けた削減活動を進め、2050年度には、SBTイニシアチブのネットゼロ新基準(The Net-Zero Standard)に則り、10%未満の残余排出量をバリューチェーンの外で「中和(森林由来吸収や炭素除去技術等を活用)」し、事業活動におけるカーボンニュートラルの達成を目指します。

行動計画①:建設機械の軽油使用に伴う排出の削減(スコープ1)

建設工事では、建設機械の稼働により大量の軽油を使用しています。この軽油によるCO2を削減するために、設計、施工の段階において運搬土量の削減や施工の効率化等の検討に取り組み、使用する軽油の量の削減に取り組んでいます。また使用する軽油については、バイオディーゼル燃料などの環境配慮型燃料や燃焼促進剤(K-S1)を利用しています。

バイオディーゼル燃料の利用

CO2排出量が実質ゼロとなるカーボンニュートラル燃料として、植物性の廃食用油を活用した軽油代替燃料であるバイオディーゼル燃料の利用拡大を図っています。バイオディーゼル燃料は製造プラントによってその品質のばらつきがあるため、当社は蒸留した高純度バイオディーゼル燃料(ReESEL※)を軽油に30%混合したB30燃料を建設作業所における鉄骨やスタッド溶接、杭工事等に活用しています。

- ※ReESEL:廃食用油のエステル化によって製造したバイオディーゼル燃料を蒸留精製処理した軽油代替燃料

燃焼促進剤(K-S1)の利用

取り組みやすいCO2削減策として燃焼促進剤K-S1の利用を協力会社に推奨しています。

重機等の建設機械に使う軽油に添加(軽油に対して0.1%)することにより、燃費が約10%程度改善されるため軽油の利用量が削減され、結果としてCO2排出を抑えることが出来ます。また添加することにより大気汚染の原因となる排気ガス内のPMやNOxの排出も削減されるのでトンネルなどの閉鎖した空間での作業環境改善にもつながります。原料が軽油由来の燃焼促進剤K-S1は利用する機械を選ばず、燃料タンクに混合するだけなので取り組みやすい活動になっています。

GTL燃料の利用

当社は旧本社ビル解体から環境配慮型燃料のGTL燃料を利用しています。GTL燃料は天然ガス由来の軽油代替燃料で、軽油と比較してCO2排出量を約8.5%削減する事ができます。また燃焼時の煤が少なく、無毒性で貯蔵の安定性にも優れているなど、様々な利点を有する次世代の環境配慮型燃料です。

GX建機の利用

当社は作業所において国土交通省が創設したGX建設機械認定制度に基づく、GX建機※を使用しています。

トンネル工事の坑内及び坑口付近での排水路や路盤の維持管理や、シールド工事の立坑掘削にバッテリー式や有線式の電動バックホウの使用を推進しています。再エネ電力を利用することで、温室効果ガス削減に貢献します。また、排気ガス・騒音の低減により、作業環境の改善にも寄与します。

路盤維持作業

- ※国土交通省が創設したGX建設機械認定制度の認定を受けた電動建機等

行動計画②:再エネ電力の調達・使用の推進(スコープ2)

建設工事で発生するCO2の内、約30%は電気の使用によるものです。建設工事においては、これまで仮設照明におけるLED採用等、電力の省エネに寄与する取り組みを推進してきました。さらに当社では、2019年にRE100イニシアチブに加盟し、建設工事を含む事業活動での再エネ電力利用を推進しています(当社の再エネ利用率の実績はこちら)。

カーボンニュートラルの実現に向けては、建設機械を含む様々な機器が電化することで、当社の電力使用量は増加する可能性があります。当社ではこれまで以上の省エネに取り組むと共に、追加性のある再エネ調達の拡大により、カーボンニュートラルな事業活動を目指します。

再生可能エネルギー電力の自家消費

当社保有の施設では、太陽光パネルによる再エネ電力の自家消費にも取り組んでいます。建設現場は敷地条件や工事期間による制約から、太陽光発電の自家消費によるメリットを最大限に生かすことが難しいという特徴がありますが、条件の良い作業所では積極的に太陽光パネルによる再エネの自家消費にも取り組んでいます。

作業所における安全通路の屋根を利用した太陽光パネル設置例

再生可能エネルギー事業の更なる展開

当社は国内5カ所の太陽光発電所(計37.2MW)、ブラジルで2ヵ所の陸上風力発電所(計116.2MW※)で発電事業を行っています。また、当社の土木事業においては太陽光発電所683MW、風力発電所560MWの建設に携わってきました。(2025年3月時点)。今後も再エネ発電所の発電事業及び建設に積極的に取り組み、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

なお、当社の浮体式洋上風力発電事業への取り組みは以下リンクよりご参照ください。

- ※一部商用稼働前の試運転・調整含む

(15.6MW,埼玉県)

(27.72MW,リオ・グランデ・ド・ノルテ州)

(2.0MW,長崎県)

行動計画③:低炭素資材の調達推進(スコープ3 カテゴリ1)

建設業では、コンクリート、鋼材、セメント等の躯体材料を初め、内外装には多種多様な建材を大量に調達します。これらの資材は、原料調達から製造までの段階で大量のCO2が排出されており、当社ではこれらのCO2排出の少ない資材の調達や研究開発に取り組んでいきます。

低炭素資材の特定と調達の推進

当社では、グリーン購入法に基づく特定調達品目の調達に取り組んできました(グリーン調達)。

日本国内では2022年12月に発足したゼロカーボンビル推進会議で建築物のライフサイクルカーボン評価の手法に関する検討が進められてきました。そして2024年5月には、その算定ツールである「J-CAT(Japan Carbon Assessment Tool for Building Lifecycle)」が公開されました。当社ではJ-CATで整備された排出原単位類を参考に、「原材料調達から製造段階」に至るカーボンフットプリントの小さい資材を特定し、それらの低炭素建材の調達を通じてスコープ3カテゴリ1の削減に取り組んでいきます。

CO2排出の少ない建設材料の開発

環境配慮型のコンクリート「スラグリート®」による建築物の低炭素化

当社と西松建設(株)で共同開発した「スラグリート®」は、製鉄所の高炉から発生する副産物である高炉スラグの微粉末を、セメントの代替として用いることで、セメント製造における温室効果ガスの排出量を20~65%削減したコンクリートです。脱炭素社会の実現に貢献するほか、副産物を有効利用することでセメント原料となる石灰石資源の投入量削減にもつながり、循環型社会の実現にも寄与します。

スラグリート®には、主に地下構造物に適用する「スラグリート®70」の他、上部構造物にも適用可能な高炉セメントA種相当コンクリート「スラグリート®BA」、コンクリート製造時の高炉スラグ微粉末の使用量を抑えた高炉セメントC種相当コンクリート「スラグリート®BC」があります。

スラグリート®70普通ポルトランドセメントと高炉スラグ微粉末を30:70の混合比率にて製造した高炉セメントC種相当のコンクリート

スラグリート®BA普通ポルトランドセメント50%、高炉セメントB種50%の混合比率にて製造した高炉セメントA種相当のコンクリート

スラグリート®BC高炉セメントB種60%、高炉スラグ微粉末40%の混合比率にて製造した高炉セメントC種相当のコンクリート

スラグリート®のラインナップを充実させることで、構造物全体に環境配慮型のコンクリートを適用することが可能となります。

SuMPO EPDの取得

スラグリート®について、当社はSuMPO環境ラベルプログラムのSuMPO EPD※を取得しています。当社では、建築物および建材のライフサイクルアセスメントによる温室効果ガス排出量の評価、削減に努めています。

SuMPO EPD一覧

| 登録番号 | 公開日 | 宣言PDFリンク |

|---|---|---|

| JR-BY-23001E | 2023年4月10日 | |

| JR-BY-24003E | 2024年7月25日 | |

| JR-BH-24001E | 2024年7月25日 |

- ※ EPDは、世界各国でISO14025に準拠するEPDプログラム運営者によって管理されており、日本ではSuMPO(一般社団法人サステナブル経営推進機構)がSuMPO EPDを運営しています。

EPDでは、各製品の環境情報がISO14040及び14044によるLCA(Life cycle assessment)手法を用いて定量化され、ISO14025に基づく第三者検証に合格した製品環境情報のみ、EPDプログラムのウェブサイト上に有効な情報として開示されます。SuMPO EPDのウェブサイトには、日本のEPDプログラムであるSuMPO EPDの規程に準拠し検証に合格した情報が掲載されています。

行動計画④:ZEB・省エネ建物の拡大(スコープ3 カテゴリ11)

建物のライフサイクルにおいて、建物使用段階は最も多くのエネルギーを使用しています。当社のサプライチェーン排出量においても、「施工した建物の運用期間中のエネルギー消費(スコープ3カテゴリ11)」が最も大きな割合を占めています。

このエネルギー消費を削減する手段がZEBです。当社では、快適な室内環境を実現しながら、建物の省エネルギー化、再生可能エネルギー利用を推進する技術開発等に取り組んでいます。

ZEBの普及に向けた取り組み

わが国では、「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方」として、2030年には新築される建築物においてZEB基準の水準の省エネ性能が確保される、2050年にはストック平均でZEB基準の水準の省エネ性能が確保されることを目指しています。これを受け、当社では2030年に当社の設計案件がZEBを達成するよう省エネ設計の強化に取り組んでいます。

ZEB・省エネ建物の拡大に向けた詳細はZEB参照。

カーボンマイナスに向けた研究開発の強化

当社は、筑波技術研究所(茨城県つくば市)にて、ZEBの実現に向けて2017年に建設され、所期の実証作業を終えた環境技術実証棟を、省エネルギーに加えてカーボンマイナス※に向けた新たな取り組みをスタートさせるために、グリーンオフィス棟へとリニューアルしました。

グリーンオフィス棟は、建物四周を壁面緑化ユニットで覆い、室内はバイオフィリックデザインを取り入れて、新しい働き方への対応を考慮した室内環境を構築しています。また太陽光発電や地中熱利用、AI制御によるタスクアンビエント空調などを取り入れて省エネルギー化を図っています。建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)において「ZEB」を取得し、一部は環境省補助事業として実施しており、現在はCASBEE、WELL認証の取得を進めています。今後はグリーンオフィス棟を所員の執務スペースとして使いながら、カーボンマイナスの実現に向けたさまざまな技術の実証を行う計画です。

- ※カーボンマイナス:施設のライフサイクルにおいて、施工時や廃棄時に加え、エネルギー消費などの運用にともなうCO2排出量(プラス要因)に比べて、再生可能エネルギーの利用と木材・樹木によるCO2の固定・吸収による削減効果(マイナス要因)が大きく、収支としてマイナスとする考え方。

- 構造

- 鉄筋コンクリート造(免震構造)

- 階数

- 地上2階

- 建築面積

- 379.61m2

- 延床面積

- 674.38m2