環境 資源循環

当社グループでは、以前より建設廃棄物の排出削減と最終処分率※1の低減並びに有害物質の適切な管理に努めてきました。ゼロエミッションを目指した従来の3R※2(リデュース、リユース、リサイクル)の取り組みに加え、今後は、天然資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用して付加価値を生み出す循環経済(サーキュラーエコノミー)の実現に向けた活動を推進していきます。

- ※1建設廃棄物の最終処分量を排出総量で除したもの。最終処分量とは、直接最終処分場に搬送する埋立処分量と、中間処理後の埋立処分量を合計したもの。

- ※2Reduce(発生抑制)、Reuse(再利用)、Recycle(再生利用)の頭文字をとった言葉。

建設分野における資源循環推進のイメージ

資源循環の取り組み

作業所におけるゼロエミッション推進

当社は、2000年にキャナルワーフタワーズ作業所(東京都江東区)において、建設業で初めてゼロエミッションを達成しました。その後も当社では、毎年「ゼロエミッション推進作業所※」を設定し、全社の最終処分量の低減に継続的に取り組んでいます。

※最終処分量3.0kg/㎡以下、または地域ごとに設定したリサイクル率を達成

建設発生土の工事間利用

建設工事に伴う発生土の再利用を推進するため、当社の建築・土木作業所における残土の搬出・搬入の期間、数量等を管理し、条件に合致した作業所間での建設発生土の工事間利用に取り組んでいます。

広域認定制度を活用した水平リサイクル(メーカーリサイクル)

広域認定制度は、メーカー等が環境大臣の認定を受けて、自社製品が廃棄物となったもの(製品端材等)を広域的に回収し、製品原料等にリサイクル又は適正処理をする制度です。当社の作業所では当制度を活用した様々な建材のリサイクルに取り組んでいます。

また、全国の作業所で使用済みとなったヘルメットについても、広域認知制度を活用した回収・リサイクルスキームにより、樹脂成型品素材にマテリアルリサイクルされています。

廃プラスチックの高度分別によるマテリアルリサイクルの推進

工事で発生する建設系廃プラについて、従来の主な処理方法は熱回収と埋立処分です。しかし、熱回収は多くの温室効果ガス排出を伴うため、マテリアルリサイクル※1、ケミカルリサイクル※2の拡大が求められています。

塩ビ管の他、非塩素・硬質プラはプラスチック製品の原料としてマテリアルリサイクルが可能です。当社では、建設系廃プラの高度分別により、マテリアルリサイクルを推進しています。なお、この分別回収には、IoT技術を活用したスマートゴミ箱(スマゴ)を活用し、太陽光パネルと蓄電池を搭載したスマゴが、投入された軟質プラを自動で1/5に圧縮・減容し、効率的な回収に努めています。

本取り組みにより、R6年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰の「国土交通大臣賞」を受賞

(https://www.3r-suishinkyogikai.jp/data/commend/r06_gaiyou/r06_06.pdf[PDF:645KB])

- ※1廃プラスチックをプラスチックのまま新しい製品の原材料として再利用する方法。

- ※2廃プラスチックを化学的に分解して、再び原材料として再利用する方法。

ユニフォームのリサイクル素材への再生

当社は、2021年の創業140周年事業の一環として、デサントが展開するトレーニングウエア「ZERO STYLE」をベースに、動きやすく機能的でスタイリッシュなユニフォーム(作業服)に刷新しました。

地球環境に配慮したサステナブルな観点から、不用になったユニフォームは回収・再生ポリエステル素材にリサイクルされ、サーキュラー・エコノミーの実現に貢献します。

産業副産物を活用した建材「スラグリート®」

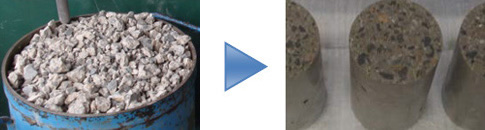

スラグリート®※は、セメントの代わりに製鉄所の副産物である高炉スラグを用いた自社開発の環境配慮型コンクリートです。

「スラグリート®70」適用状況

- ※スラグリート®には、建築・土木工事問わず環境性能の高いコンクリートを選択して適用することができるよう、3種類のラインナップがあります。

スラグリート®BA:普通ポルトランドセメントと高炉セメントB種を50:50の混合比率にて製造した高炉セメントA種相当のコンクリート

スラグリート®BC:高炉セメントB種と高炉スラグ微粉末を60:40の混合比率にて製造した高炉セメントC種相当のコンクリート

スラグリート®70:普通ポルトランドセメントと高炉スラグ微粉末を30:70の混合比率にて製造した高炉セメントC種相当のコンクリート

古紙を原料とした内装仕上材

古紙を原材料とし梱包材等で使用されるパルプモールド材は、使用後もさらに再利用可能であるという点で、環境負荷の小さいエコ素材ですが、可燃性が高いため、内装材等の建材として使用するには難しい素材です。当社では、パルプモールド材に改良を加え、国土交通大臣より不燃材料の認定(認定番号:NM-5548)を取得し、建物の内装仕上げに使用することを可能としました。

TODA BUILDINGでのアップサイクルの取り組み

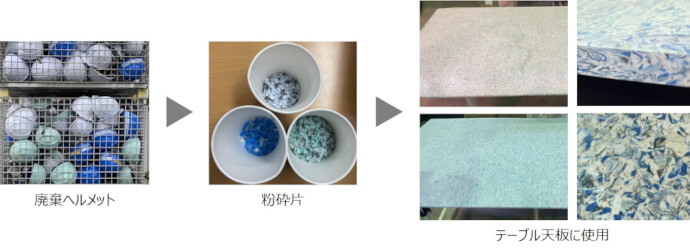

TODA BUILDING(東京都中央区)の当社オフィスフロアでは、工事で使用する資材を建材や什器にアップサイクルして使用する活動に取り組んでいます。

使用期限の過ぎたさまざまな色の廃棄ヘルメットは、破砕・加工してテーブルの天板に使用しています。また、2021年に当社の作業着をリニューアルしたことで発生した旧作業着や建設資材のグリーンネットをアップサイクルして、床材として使用しています。

廃棄ヘルメットのアップサイクル

旧作業着・建設資材のアップサイクル

有害物質のリスク管理

有害物質は人体に影響するため、その適切な対応が大切です。

当社では、有害物質対策に向けた技術開発と、そのリスク管理の徹底を図っています。

除去土壌の輸送工事において輸送管理システムの導入により確実なトレーサビリティを確保

除染によって生じた除去土壌などは大型土のう袋に入った状態で福島県内の仮置き場に保管されています。仮置き場からこれらの除去土壌などを中間貯蔵施設に輸送するにあたっては、環境省が定めるガイドラインに沿って、土のうなどのトレーサビリティを確保することが求められます。

当社は除去土のうなどの輸送工事において、輸送管理システムを導入し、土のうの仮置き場の場所、重量、線量率などのトレーサビリティ確保を図っています。

輸送管理システムの概要

- 仮置き場の土のう全てに新しくタグを取り付け、輸送時の重量や線量率データを追加したうえでタブレット端末で管理することで確実なトレーサビリティを確保

(どこの仮置き場の、どの土のうが、どのようなルートで、どの保管場所に、いつ運ばれたかなど) - 輸送中のダンプトラックはGPSでリアルタイムで動態管理

(指定されたルートを予め決められたダンプトラックが走行していることをリアルタイムで確認。万が一、指定されたルート以外を走行してしまった場合には、運転手に速やかに通知する機能を備えることで確実にルート逸脱を防止。) - 土のうの輸送管理にタブレット端末やGPS機能を活用することで、作業現場における入力ミスなどを防止するとともに、省力化を図り生産性向上に寄与

土のう積込み状況

輸送状況

荷下ろし状況