PICK UPS 戸田建設が考えるデジタルトランスフォーメーション(DX)

DXが作り出す世界観

DXが可能とする当社の事業革新

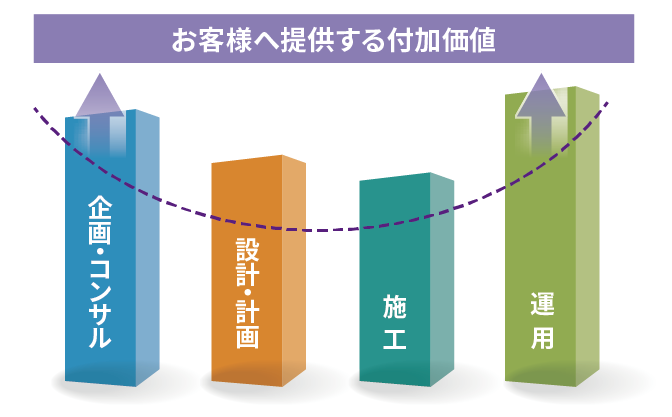

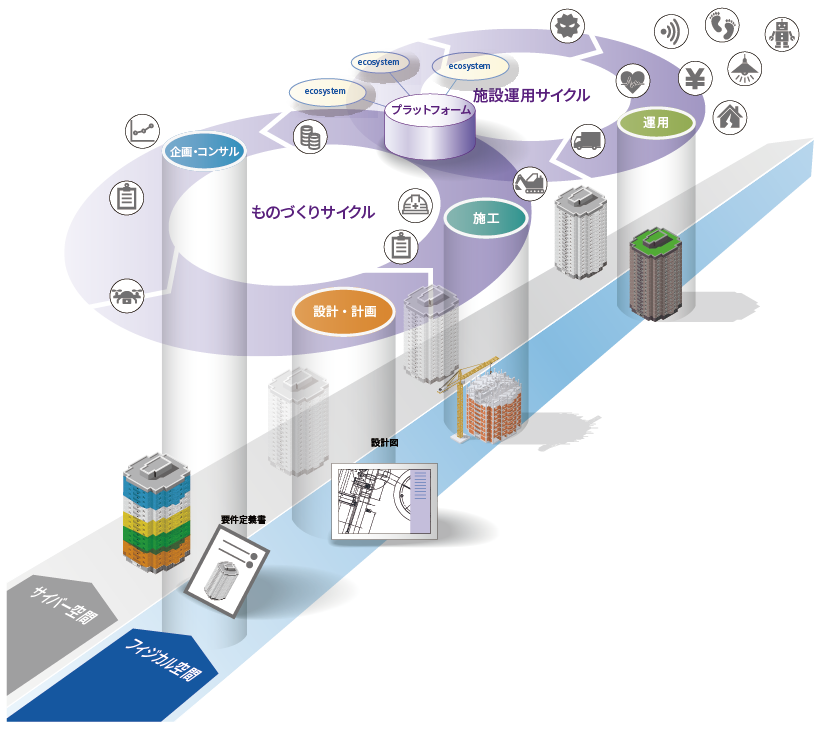

DXが実現した世界において、当社はものづくりサイクルと運用サイクルで収集し続けるデータをリアルタイムでプラットフォームに蓄積し、ものづくりにおける企画・コンサル段階や既に供用中の施設の運用段階でお客さまへ高い価値を提供していきます。そのことによってエンドユーザーに対してもサービス提供が可能となります。

また、デジタルの力によって、お客さまにとっての付加価値は運用段階とそのデータを活かした企画・コンサル段階で大きくなり、差別化が進みます。

当社はプロジェクト参画型組織体制をとり、企画・コンサルから運用段階まで一貫したデータ管理をすることで、お客さまの事業に対してトータルに寄り添っていきます。

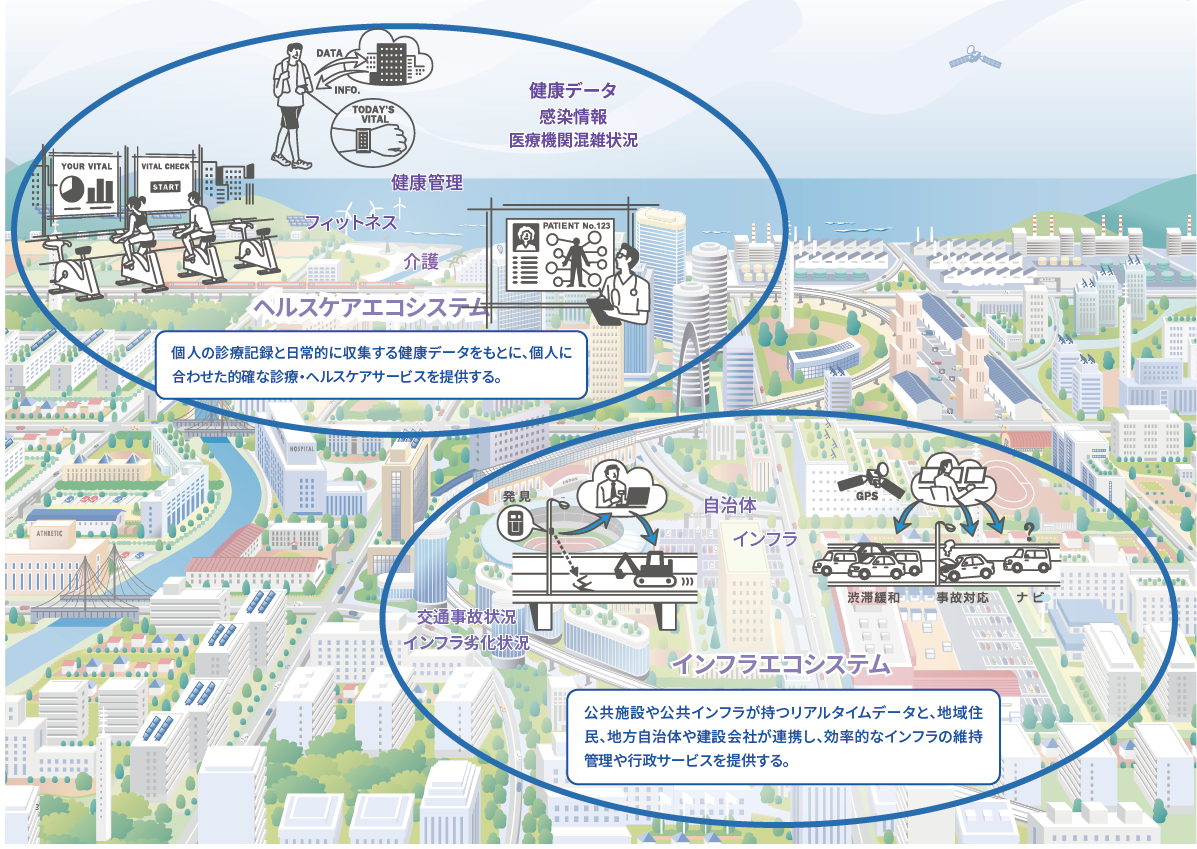

DXによって提供できる新たなサービス

組織、人、そしてモノがデジタル情報を介して有機的につながることによって、これまでにない、質の高いサービスの提供が可能となります。同時に、現代が抱える様々な課題を解決し、当社は豊かで活力ある社会の実現に向けて貢献していきます。

具体例 > 病院

病院施設を通じて、位置情報や患者ステータス等のデータを取得します。データに基づく価値提案(施設企画等)とともに、新たな患者エクスペリエンスを創造し未来の病院に期待されるサービスを実現していきます。

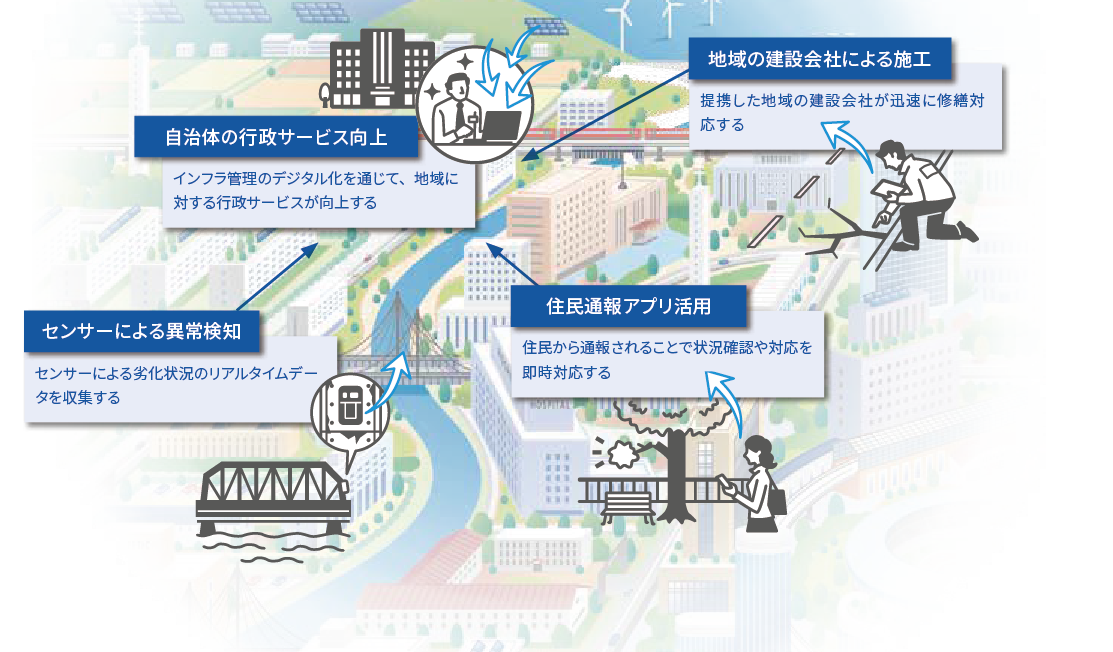

具体例 > 公共インフラ

公共インフラに関するデータと、地方自治体、地域住民、地域建設会社とをつなぎます。このことによってリアルタイムデータを保持し、維持管理業務の効率化、さらに、質の高い行政サービスの提供が可能となってきます。

▷病院の課題

高齢化社会の進展や病床の増加への需要が増す中で、入院や外来を最適化し、効率的かつ継続的、そして、患者一人ひとりにカスタマイズされた医療サービスの提供が求められています。

▷地方自治体の課題

高度成長期に建造された公共インフラの老朽化が進む中で、従来の入手を介した維持管理のやり方には、労力、コスト等の面で限界が近づいています。

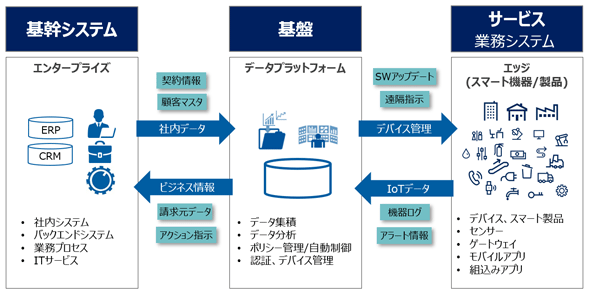

DXによるデータ利活用

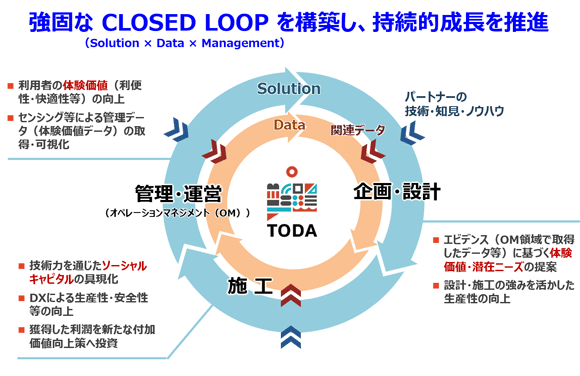

当社の中期経営計画2024ローリングプランでは、利用者の体験価値の向上、ソーシャルキャピタルの具現化、生産性・安全性の向上など、様々な場面でデータを利活用する計画を立て取り組んでいます。ネットワークに流れる情報や価値をコントロールするゲートキーパーとして、生活者と企業の間に入り現在の提供価値としての「建設物自体の機能価値」とIT技術などを組み合わせ、これまでの機能価値+αの価値を創出・提供します。

データ利活用のためには、DXによる環境整備のもと業務フローの変革やDX人材の育成が必然となります。DX推進体制、環境整備、ロードマップを進めることで、強固なCLOSED LOOPを構築し、持続的成長を推進していきます。

当社のDX戦略

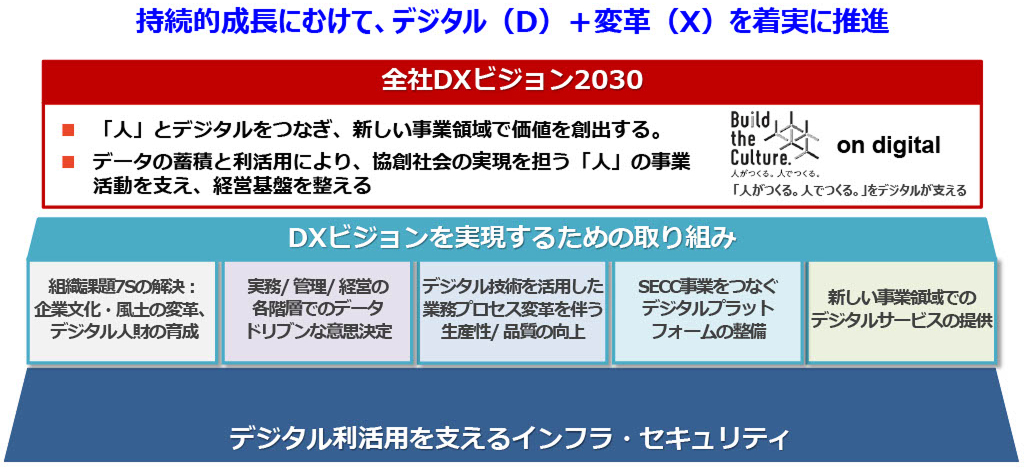

当社は、持続的な成長を遂げるため、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織、企業文化そのものを変革するDXを全社的に推進しています。

【全社DXビジョン2030】

2030年に目指す姿として「『人』と『デジタル』をつなぎ、新しい事業領域で価値を創出する」ことをビジョンに掲げました。 データの利活用を高度化することで、変革の主役である「人」の活動を支え、お客様や社会との協創を加速させる経営基盤を構築します。 "Build the Culture. on digital" のスローガンのもと、全社一丸となって新たな企業文化を築き、変革を推進してまいります。

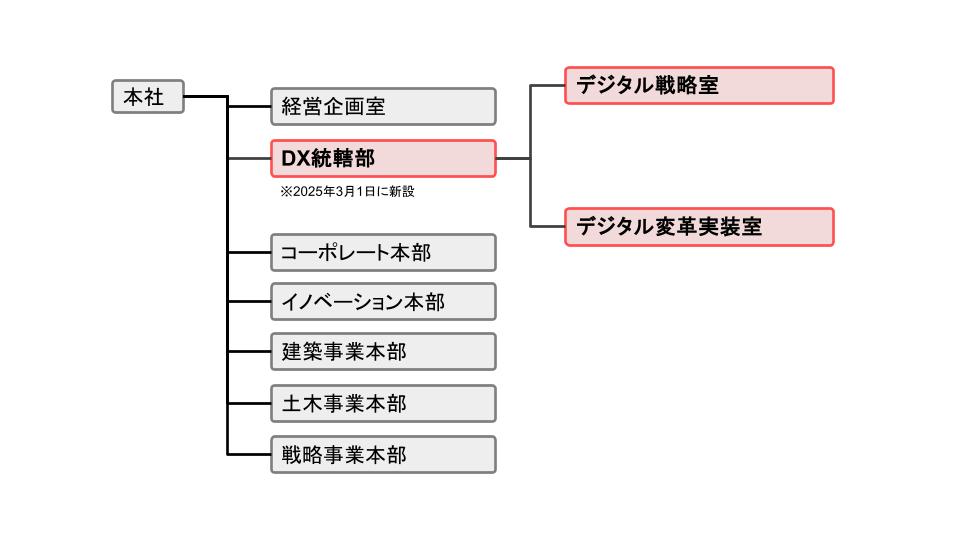

当社のDX推進体制

全社のDX戦略を策定、推進する組織としてDX統轄部の中に「デジタル戦略室」を設けています。DX戦略の5つの施策を具体化し、全社を巻き込んだ施策の推進を行っています。

専門組織として、DX統轄部の中に「デジタル変革実装室」を設けています。

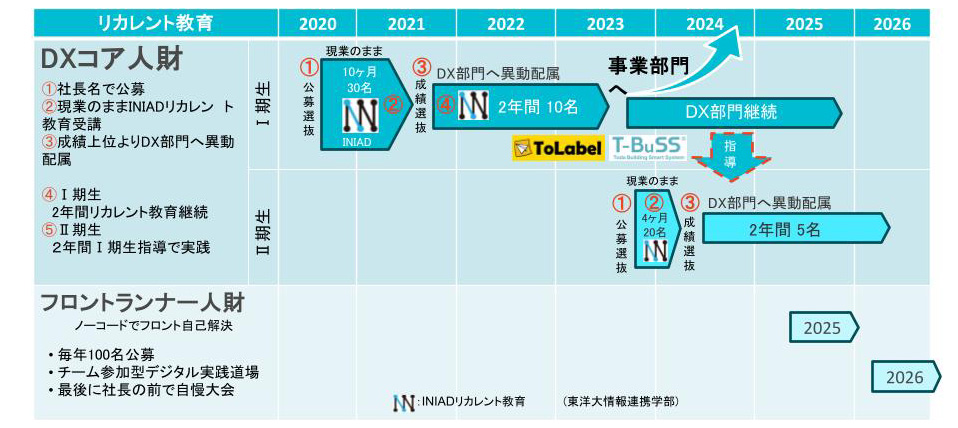

一定期間以上現業に携わった社員に、東洋大学情報連携学部(INIAD)によるリカレント教育を受講してもらい、新たなデジタルスキルを身につけることで、当社のビジネスプロセスやビジネスモデルを変革する人材として育成を行っています。

自己発働的に学習する意欲のある社員に向けても、社外サービスのオンライン学習プラットフォームを利用したデジタルスキルを学習できる環境を提供しています。

ラーニングパスの進捗状況に応じたデジタルオープンバッジを発行するなど、「実践的かつ継続的なデジタル人財の育成」を行っています。

[オープンバッジ発行人数]

2024年:71名

【DX Leader】1名

【DX Higher】5名

【DX Middler】6名

【DX Beginner】59名

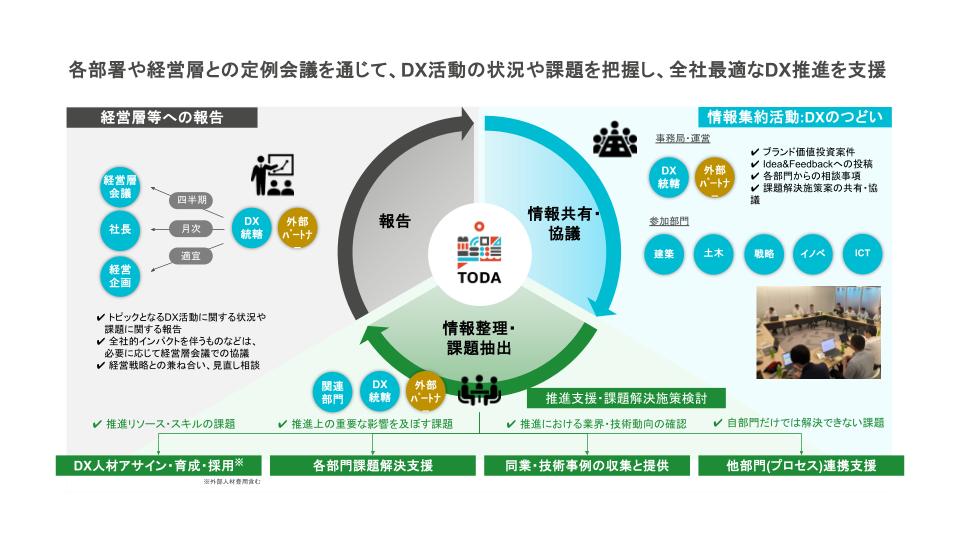

全社最適なDX推進サイクル

当社では、DXを一部門の取り組みに留めず、全社一丸となって推進するための独自の「DX推進サイクル」を構築・運用しています。

このサイクルの特徴は、経営層がDX戦略の舵取りを行うトップダウンのアプローチと、各事業部門の現場から課題やニーズを吸い上げるボトムアップのアプローチを融合させている点です。

定期的に「DXのつどい」といった場を設け、部門の垣根を越えて状況や課題を共有。そこから抽出された重要な課題は経営層に報告され、迅速な意思決定に繋がります。

このサイクルを円滑に回すため、DX統轄部門がハブとなり、

- DX人材の育成・採用

- 各部門の課題解決支援

- 最新技術事例の提供

- 部門間の連携促進 といった具体的なサポートを行っています。

この仕組みを通じて、常に全社最適な視点でのDXを実現し、お客様への提供価値の最大化を目指してまいります。

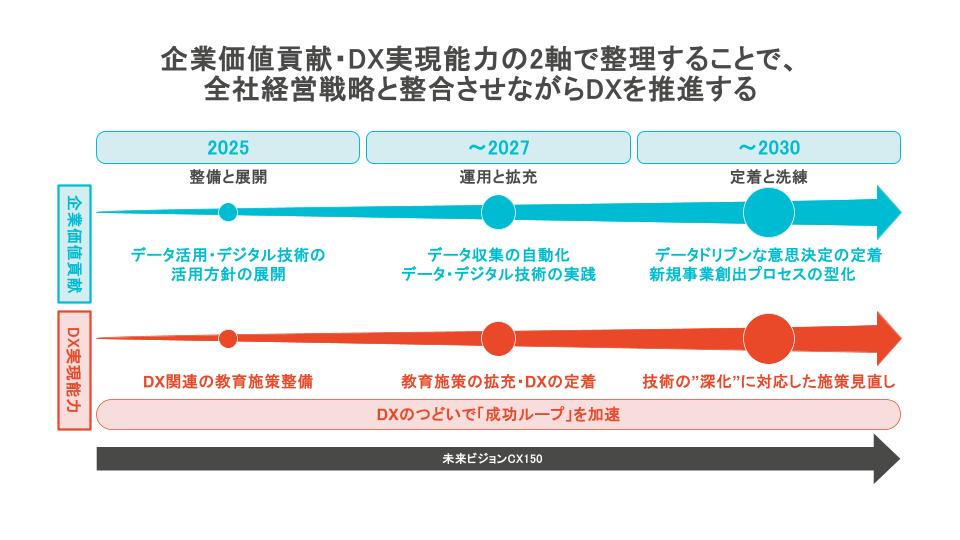

DX実現に向けたロードマップ

当社のDXは、企業価値への貢献とDX実現能力の双方を段階的に引き上げる三つのステージで推進します。

まず2025年では、データ活用・デジタル技術の活用方針を全社に展開し、DX関連の教育施策を整備します。これにより、現場での実装に向けた基盤と共通言語を確立します。

2027年ではデータ収集の自動化や、各部門でのデータ/デジタル技術の実践を本格化。教育施策を拡充し、成功事例の横展開を通じてDXを定着させ、「成功ループ」を加速させます。

2030年ではデータドリブンな意思決定を全社標準として根付かせ、新規事業創出プロセスを型化。あわせて、技術の進化に呼応して施策を見直し、競争力を継続的に高めます。これらの取り組みを、将来ビジョンCX150の下で一体的に進め、データを価値創造へつなぐ“強い運営力”と“新規事業の創発力”を同時に磨き上げていきます。